スクロール

※クリックして拡大。

※タップして拡大。

スクロール

※クリックして拡大。

※タップして拡大。

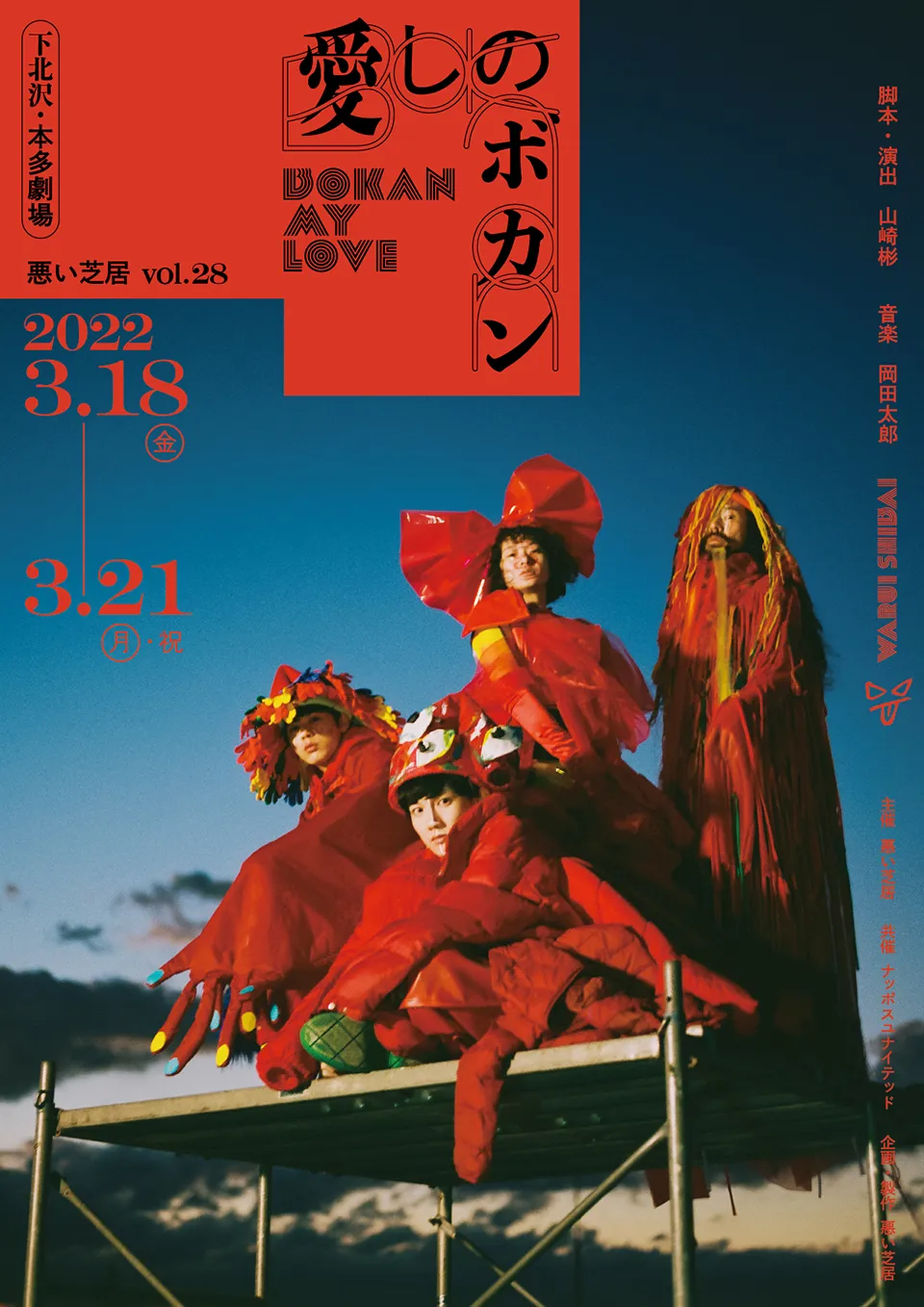

悪い芝居vol.28『愛しのボカン』が

ボカーンと円盤化!

先行予約期間にご予約頂きますと、特典として上演台本(ダウンロード版)をプレゼントいたします! 是非、この機会にお買い求めください!

悪い芝居vol.29 喪失と希望の悪い芝居ラストプレイ『ラスト・ナイト・エンド・デイドリーム・モンスター』初日の6月2日より、公演会場ならびに悪い芝居WEB SHOPでも通常販売いたします。

通常販売でのご購入の場合、先行予約特典がつきませんので予めご了承ください。

悪い芝居vol.28

『愛しのボカン』

脚本・演出 山崎彬

▲ タップして拡大

▲ クリックして拡大

2022年3月18日(金)~ 21日(月・祝)

6 Stages

@本多劇場

もしこれが何かのあらすじなら「売れない俳優の明日野不発は」と書き出されてしまう俳優であることは間違いない明日野不発は、早朝のマイクロバスに詰め込まれ深夜ドラマの撮影現場に向かう。自分が演じる役のことを誰よりも考えて撮影にのぞむも、現場で不発は自分の立場をわきまえないおかしなヤツだと思われてしまう。

「売れない俳優の明日野不発は」という書き出し方を安易にしてしまうヤツらの目には不発の俳優人生は何も成しえてないように見えるだろうが、「演劇で世界を変えてみないか?」と声をかけられ大学で演劇を始めたあの日から、不発は一ミリもブレずに俳優でいた。

ある日不発は、渋谷にある岡本太郎の描いた巨大壁画「明日の神話」の前で、かつて不発が演劇を始めるキッカケとなった大学時代の先輩と運命的に再会し、不発は先輩に連れられ渋谷アンダーザマークシティへと向かう。

そこには、渋谷の地下を根城に、岡本太郎を敬愛する無本悶をリーダーとして活動する俳優集団「ボカン」がいた。

その日から不発の俳優人生は大きく変わってゆくこととなる――。

本作『愛しのボカン』の出演者のほとんどはオーディションによって選出されました。

劇団史上最多のエントリー数となったオーディションが開催されたのは、2021年の夏。分かっているのは公演スケジュールと会場が本多劇場ということだけで、応募条件は18歳以上、経験・年齢不問、そして悪い芝居に出たいと思っているか。とにかく、悪い芝居に出たいと密かに思ってくださってる俳優さんとたくさん出会いたかったんです。

書類審査を経て、二次審査では事前に配布した脚本(『愛しのボカン』着想段階のもの。この時点ではタイトル未定。)を元に思い思いの演技を披露してもらいました。出演を希望する悪い芝居メンバーも参加者と同じ条件でオーディションに混ざってもらって。

内容は「読み合わせ→立ち稽古→修正を加えてリトライ」といった舞台稽古に近い様式を選び、終わるころには一緒にひとつの作品の稽古をしたような疲労感と充実感に満たされました。参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

ベルトコンベア式に短いシーンを見て判断するオーディションでは、組み合わせや他の参加者の流れの中でうまく力を発揮できないときもあります。それでも力を発揮できる人を直感的に選べばいいのかもしれないけれど、少しでも多くの人が自分の力を出し切れる環境を作りたかったんです。自分が受ける時も「これで何がわかるんだろう」と思うこともあるので。瞬発力も大事だけど、どんな準備をしてくるかも含めて見たかった。それは結果として明らかな準備の差を生むことにもなったけど、選ばせていただくにあたって、ある意味わかりやすい基準にもなった気はしています。

演技力・表現力も大切にしましたが、脚本に、演出に、共演者にどうアプローチするか、つまり作品へののぞみ方を一番に見せてもらいました。それはそのまま悪い芝居に出たいということにもつながると思ったので。

かくして、気になった人は全部出すと腹を決めて合格通知を送り、オーディション開催を決める前から出演が決まっていた赤澤遼太郎と山脇辰哉を加えた総勢17名の出演者が決まりました。渾身のキャスティングだと思ってます。

悪い芝居と名乗って、大学最後のクリスマスイヴに路上で短編芝居(コント?)をやって、卒業公演として立命館大学の以学館2号ホールで長編演劇『鈍い音』を上演しました。一回切りの公演のはずが、「もっかいやろっか」となって、流れで二回目の公演『疑問符家族~つまりすべては円である~』を京都のスペースイサン東福寺で上演しました。当時の京都小劇場駆け出し劇団憧れの劇場・アトリエ劇研に半分冗談で連絡してみたら取れたもんで、三回目の公演『注目』を上演しました。たまたま観に来ていたライターの吉永美和子さんが当時演劇ぶっくに持っていたコーナーに写真付きで記事を書いて下さって、タイトルの通り『注目』されるきっかけとなりました。第一回目公演から丸一年が過ぎたころのことです。ちなみにこのことは、悪い芝居を続けていく一番最初の大きな理由となり、「えんぶで記事になったんやから続けなあかんやろ」ってな感じで初期の原動力となりました。ですので、僕が今も悪い芝居を続けているのは吉永さんのせいです。何てことしてくれたんですか。もちろん感謝してます。ありがとうございました。

アトリエ劇研、京都芸術センター、精華小劇場、ARTCOMPLEX1928とトントン拍子に関西のやりたい劇場でやらせてもらって、自然と東京公演を始めていました。冷ややかな目を向けてきた(と感じていた)東京の人たちをいつかギャフンと言わせてやろうと、コインランドリーで衣裳を回しながらメンバーと一緒に話した新宿御苑の夜のこと、今でも思い出します。

その後の数年は、劇場も大きくなり作品の規模も大きくなる状態にしがみついて歯を食いしばって続けました。少しずつ少しずつ知ってくれる人も増えてきて、冷ややかな目だけじゃないあたたかい目も感じるようになって。(元からあたたかかったのでしょう。私の心が腐っていただけでしょう。)

数年前、何かが行き詰まりました。

「こういうのやりたい」でやってきた悪い芝居が「やらねば」になり「次は前作を超えるものを」とか「メンバーにこう出てもらって劇場をここにしてこの時期にやって」とか、いつしか中身より先にそれ以外のものが先行するようになっていて、「助成金を出すのであらすじをお願いします」と、目の前にある作品そっちのけで、どうなるかもわからない未来のことを考えなきゃいけない機会も増えてきました。必要なのはわかっているのでちゃんとやったけど、知らぬまに、公演をやり終えても充足感よりも安心感の方が大きくなっている自分がいました。もちろん、楽しかったは楽しかったんですけど、「だめだこりゃ」という素直に溢れる気持ちにどこかで蓋をして過ごしていたことを覚えています。

そんなとき岡本太郎に出会いました。太郎の作品にはとうの昔に出会っていたけれど、自分もつくるようになったからか、太郎そのものに出会った気がしたんです。そこから息を吸って吐くように太郎の作品、言葉、思想を自分の身体に循環させました。心が潤ってゆくようでした。

太郎に出会った2014年、『スーパーふぃクション』という作品が生まれました。

圧倒的虚業を掲げたスーパーふぃクションという集団による、生バンドありのはちゃめちゃな演劇。上演時間2時間40分。初の二幕モノ。全部詰め込んだれと意気込んで生まれた本作は、ラストのライブシーンで客席になだれ込んで、お客さんの口に寿司を放り込むというエンディングで幕を下ろします。熱狂の真っただ中で終わったことを記憶しています。お客さんがじゃありません。我々が熱狂したのです。頭のよろしい方々は煙たそうに劇場を後にし、頭のよろしくない方々は皆、拍手と歓声を劇場中に轟かせたと記憶しています。幻覚かもしれませんけども。好きなことをやろう。もうどうにでもなれ。その方がいい。その方が生きている心地がする。これからはそうしよう。その時、心からそう思ったし、話したことを覚えています。主演の大塚くんとは今も仲良しです。あれから8年。色んなことがあり、『スーパーふぃクション』の記憶も薄れてきました。以前のように何かを背負ってやることはなくのびのびやれるようにはなりましたけど、その代わりに忘れたことも失ったものもあると思います。

メンバーと13名のゲスト出演者をズラッと並べて本作を考えていたとき、演劇に出会ったころや旗揚げ当初、そして岡本太郎に出会って生まれた(岡田太郎にも出会ったから生まれたとも言える)『スーパーふぃクション』のことを思い出したんです。この無名の僕たちで本多劇場というベラボーな場所で、あの圧倒的な虚業をもう一度やってやろう。バンドは出さず、旗揚げ当初のようにこの身ひとつで、悪い芝居の原点に立ち返った演劇をやろう。気づけば、岡本太郎に会いに行っていました。久々の再会です。東京ですぐに会える太郎『明日の神話』の前で頭に浮かんだBOKAN MY LOVE.の文字が『愛しのボカン』の原点です。

「この劇は、事実を元にした物語。」

こうして『愛しのボカン』の大事な一行目に筆は落とされました。パソコンで書いてますんで、実際に落とされたのは筆じゃなくて指ですけど。

我々はコロナ禍にいます。そっちはどうですか?

リモート稽古、マスク着用、少ない人数でのシーン稽古。この二年、いくつかの公演中止も経験しながら、様々な対策の中で演劇を作ってきました。別にしみったれた話がしたいわけじゃありません。やれることをすべてやって、楽しみにしてくれている人たちに演劇を観てもらいたい思いは以前よりも強くなっている気がします。以前のように作れない時点で、クオリティのことを考えたら、もう作ることすらしない方がいいのかもしれないなとも思ったこともあります。

正直、こうなる前の創作活動がどんなだったのか忘れちゃったというか、マスクを外して稽古場で芝居した記憶やご飯に行ったりして色々作品について話した記憶がもうほとんどないです。コロナ禍以後に出会った俳優さんやスタッフさんとはお酒を交わしたことがないわけです。悪い芝居でいうとシアタートラムでやらせていただいた『ミー・アット・ザ・ズー』が最後でしょうか。すっげぇ狭い居酒屋でやいのやいの楽隊のみんなや出演者としゃべったなって今これを書いてて思い出しました。もはやフィクションです。フィクションならばせめて演劇の中くらいはと『今日もしんでるあいしてる』や『りぼん,うまれかわる』には結構そういう場面が出てきます。(DVDまたはBlu-rayを是非お買い求めください)

『愛しのボカン』は現代劇ですけど、我々が生きる日本とは全く違う日本です。共同生活をしているボカンと呼ばれる俳優集団のお話で、皆が常にそこにいます。やれるかわからないのに創るという活動は、とっても不思議な感覚に僕を連れてゆきます。その不思議な感覚は二年を経て、“やれそうな作品”じゃなく、“やれるかわからない作品”を僕に作らせようとしてきました。岡本太郎の言葉に、道が二手に分かれているなら危険な道を選びなさいというものがあって、本作は岡本太郎のマインドを存分にゆきかわせて創りたいと思ったので、こんな形になりました。見事上演にこぎつけられたなら、キャスト・スタッフには心からの、本当に心からの感謝しかないです。本当に苦労をかけました。でも、その分、エネルギーのこもった作品になりつつあります。人ってすごい。やっぱすごい。

「ここで止める方が正しいかもしれない。」

2020年4月の悪い芝居『トキメキメイクライトアンリアル』はそう思って何も起きてないのに止めました。実際はその後、劇場ごと閉まっちゃったのでどちらにせよ出来なかったのですが。あれから二年、出来る可能性がある限り、待ってる人がいる限り、最後まで、完全に無理になるまでやろうという気持ちに変わってきました。それが当たり前のことなんだと思い出したのです。以前ならどんなことがあっても何としてもやっていただろうなと。

『愛しのボカン』は太陽の塔のような、明日の神話のような、いつでも見られる、いつでもそこにいる、そんな演劇になればいいなと思ってます。そうなれるように日々稽古に励んでいます。劇場で、配信で、会えますように。共に祈りましょう。

『愛しのボカン』は17人の俳優が出演する作品ですが、その17人全員がどっぷり物語に乗っからねば魅力が中々出てこぬ演劇となっています。こればっかりは観てもらったらわかるとしか言いようがないのだけれど、出番数の差はあれど全員がメインキャストの群像劇であり、シーンに直接関係ない俳優もほとんどの時間を舞台上で過ごします。このご時勢において、どうしてそんな演劇をつくろうとしたのかと問われれば、それはもう性(さが)としか言いようがないです。

昨年上演した『今日もしんでるあいしてる』は、冒頭の「中止にならなくてよかったね」という台詞が示しているとおり、中止にならなかったことそのものが物語になるような、例え無観客だろうが配信だろうが、どんな形でも成立するような、今しかつくることができない演劇をつくろうという気概でつくりました。

思い返せばずっとそうですね。お金も時間も投げうってやる劇団公演において(本人としては投げうってるつもりはないけど)、今その時の自分たちでしかつくることのできない演劇をつくるという選択肢しか浮かんだことはないです。

『愛しのボカン』において、今の自分たちにしかつくることのできない演劇は何だろうと考えたとき、大量の人間が常に舞台上にいてわちゃわちゃしてる作品という結論に至ったんです。大勢が舞台上にいることが物語になる、そんな演劇にしたいなと。別に時代に逆行したわけじゃない。そんなの考えてつくったことはない。「面白そうじゃん」だけ。本当にモノを作ってる人たちの動機のほとんどが「面白そうじゃん」だと思ってます。理由なんてない。

稽古初めと稽古中盤のことです。メンバーもゲストも関係なく出演者とスタッフ一同に「僕は今回、どうしてもこれをやりたいのです」という想いを二度にわたって伝えました。揉めたとかクレームが出たとかじゃない。集団の物語だったので、それに近しい座組をつくることが作品にとってプラスに働くと思ったから、いつもより恥を捨てて、この作品をつくりたい思いをみんなで共有したかった。俳優たちの目は最初から最後まで、一度もブレることなくたぎっていました。そんな公演でした。

こうして、俳優たちのための俳優たちによる『愛しのボカン』は始まり、最後まで突っ走ることとなったわけです。

好きな集団やグループを思い返してみてください。パワーバランスみたいなものはそれなりにあって、目立つ人や静かな人、おもしろい人やいじられる人とかいると思うんですけど、誰か1人でもいなくなったらもう何か違うじゃないですか。1人いなくても集団としての活動そのものは出来るとは思いますよ。思いますけど、それはもう厳密に言えば別物じゃないですか。誰か1人の話でも、その1人にとっての集団の話でもない。全員が主人公。ストーリーの都合で集団が出てくるんじゃなく、一人でもいないと成り立たない集団そのもの。要するに、ボカンが本当に存在するんだという説得力ですね。それをみんなでつくりたかったんです。

ですので『愛しのボカン』は演劇を観てもらうんじゃなくて、集団を見てもらうって言った方が正しいのかもしれないです。ボカンは誰にとっての「愛しの」なのか。登場人物にとって? 出演者にとって? 僕にとって? もしかしたら、観て頂いたあなたにとって? 全部ですね。全部にとっての「愛しの」をつくりたいし、それができたら98%完成です。

セリフの多い少ないはあるけど、それはその集団が本当に存在するからそうなってるだけであって、セリフの少ない人間が何も考えてないわけじゃない。集団には多くを語らない人だっていてほしい。物語の都合で起こる喜びも崩壊も嘘っぱちだ。彼らが意志を持ち、物語に抗いながら起こす一喜一憂が観たい。僕が書いてるけど、書いていないような。ボカンに書かされてるような、そんな演劇。書かされたいんだ僕は。中々それはできない。でも目指さなければ、もっとできない。人を変えても成立する劇に今は興味がないのかもしれません。ちゃんとそこにいること。せっかくたくさん出てもらえるし、そんな劇をつくりたかった。みんないい俳優でした。本当に救われた。選ばせてもらった時の直感は正しかったと胸を張って言えます。

僕は自分が俳優もやるってこともあって俳優が魅力的な演劇が好きなんですけど、今回は、俳優がただ舞台にいることで物凄い絵になるような、言葉を失う造形物にみえるような、舞台の上に俳優が役そのものとして当たり前にいることが非常に重要になると考えてます。むずかしー。けど光る瞬間はリハの段階でもたっぷり出てきているので、きっと大丈夫。俳優たちを余すところなく観てほしい。そう思ってます。

明日野不発。赤澤遼太郎。一緒に真正面から作品に挑んでくれる俳優。ずっと共に稽古をしてたい俳優。早く本番を観たい俳優。もし不発が実在するとしたら、ちょっと迷惑だけど、ずっと気になるような、そんなヤツにしようと話して作ってゆきました。実在する人間で言うと誰だろうって話になってティモンディ高岸さんじゃないかって行き着いて、わざとそっちに寄せてもらってる箇所も何点かあります。これからも僕の作品に遼太郎は現れると思います。ぜひ真正面から赤澤遼太郎を観てほしいと思います。

増垣煙太。山脇辰哉。やった演技が役そのものになるような俳優。脚本を書きたい、物語を背負わせたいと思える俳優。歳は離れてるけれど、とても尊敬しているしシンパシーも感じてます。煙太はこういうヤツにしようとか、こういうやつにしたいとか、互いにどう思ってるとかはあまり話してません。話さなくてもよかった。それは煙太という役がそうだからってのもある。脚本をラブレターのように山脇に渡して、山脇は芝居で見せてくれて、僕はそれに感想を言う。それだけでいい。そんな役であり俳優でした。

春原冬。伊藤ナツキ。オーディションで初めて出会いました。表だって欲が見えてこない俳優。けど演技をしてもらうと凄まじい強欲の持ち主で、オーディションではそういう部分が気になって出演をお願いしました。芝居をする方が自分を表現できる俳優って素敵です。この作品でもこの先の作品でも、もっともっとすごい景色を見ていってほしい俳優です。そうすれば、どんどん唯一無二になっていく俳優になると稽古をしていて思いました。不発と煙太と春原は物語のメインストリートを歩く人物ですが、三人のうち一人は言葉ではなく存在でしか自分を表現できない人間にしたかった。舞台のメインキャラってみんな自己主張しすぎじゃないですか。人生そんなにうまく話せないよってのが僕の中にあって、そういうキャラにしたくて書きました。そんな彼女が最後真ん中の一番高いところに立っている。それは私であり、あなたでもあるような、語らない力強さを背負ってほしい。春原は、一番お客さんと共にいてほしい人物です。

飢田殉平。植田順平。いい意味で入団から何にも変わってない俳優。昔から知ってる人は分かると思います。いつも一緒。なのにいつもちがう。彼が演じた大学の先輩は実在していて、実際僕も大学のサークル勧誘で死にそうになってたときに、劇中のあの文言で演劇サークルに誘われて、今に至ります。そういう先輩であり路上生活者でもあるこの役を演じられるのはこの世で植田くんしかいないと思う。人は変えたい変わりたいとよく言うけれど、何にも変わらないって素敵なことっすよ。

地巻軽人。東直輝。燃えていないように見えて本当はものすごく燃えている俳優。趣味も好きなものも多分僕とは違う。けどどこか通じ合っていてどこか互いに理解しあっている俳優。今回、東の中でもたくさんのカルチャーショックが起きた稽古となったようです。まさに軽人のように素直に舞台の上で過ごすことが、この作品にとって名演に繋がってゆく気がします。いつも変な役名を託してしまうんで、次は爽やかな役名を渡したい気もするんですけど、多分変な役名にしちゃうだろうな。変な役名も東がやるとポップになる。

美波未来。潮みか。覚悟を持って悪い芝居を体現しようとする俳優。初本読みではいつも迷子になるけど、もはや相棒みたいな俳優です。ここまでの紹介文の「俳優」という部分を全部「ギャル」か「YouTuber」にかえて読み直してもらった方が正しいかもしれません。潮さん自体も、そのくらいの方がいい演技をしてくれます。今回、潮さんは歌で登場して、しばらく出てこない役をやってもらおうと執筆前から決めていました。最初に出てきたゴリゴリに派手な歌の上手い謎の女性が、何の説明もないまましばらく出てこないって、それだけでもう30分持つと思ってます。実際持ってます。おそろしや。毎回恒例になりそうだ。

仮海羽織。香月ハル。思い切りのよさが魅力で、全裸で荒波に飛び込んでゆく俳優。その大胆さの裏には、当然のように繊細さが同居していて、その繊細な心自体が荒波だったりするので、たまに波に溺れてるのですが、それは劇団でしかできないことだったりするので、もっともっと劇団だからこそ味える色んなことを経験してってほしい俳優です。入団した最初の本公演が中止となり、入団して一年以上経過してから悪い芝居での初舞台を踏みました。彼女が入ってから、このご時勢のせいで劇団での打ち上げは一度も開催されていません。そういうのも早く味あわせてあげたい。ハルちゃんには「ここで勝手なことやってください。僕は何にも言いません」みたいな場面を渡したくなる。なんでだろ。戸惑いながらも、その託した思いへの仁義はめちゃくちゃ熱く守ってくれるので、緊張感を持ったまま荒波に飛び込む彼女の笑いは、時に予想の斜め上のそのまた斜め上を高速で飛んでゆきます。たまに大けがもしてますが、そこも含めておもろいです。

青壁修羅。齋藤明里。前から知ってる俳優で、ずっと悪い芝居を観てくれてました。僕が俳優として共演した時にはわからなかったんですが、今回一緒につくってみて一番イメージが変わった俳優かもしれません。可憐に見えて、実はたくましくて、何て言うんだろう、入れ物と中身がいい意味で違くって、そのギャップが明里ちゃんの最大の魅力だと思いました。過去作を多く観てくれてる池岡くんと共に、ザ・悪い芝居ヒロインのようなキャラを演じてもらい、そのヒロインが普通に群像の中に紛れて溶け込んでいる、そんなイメージで修羅ちゃんを書きました。ニコニコヘラヘラ平和的に稽古場にいて、時に鋭いことを短い言葉で放つ彼女は作品をつくる上で本当に貴重な俳優だった。一家に一台、齋藤明里。

果宮彩子。中村るみ。同じ関西小劇場に出自を持つ俳優。可愛らしさと美しさとかっこよさを兼ね備えているだけでなく何でも器用にこなしてくれる俳優なので、さらに上を目指すべくその器用さを全部爆発させるような作品にしようと、今回始まる前に何かの機会で話しました。見事にそんな感じになってます。まるで同志のように「俺達は勝つんだ!(何に?)」みたいなことを合言葉にラストシーンの振付を託したんですが、それもまたヘンテコに仕上げてくれました。彼女もまた東くんの軽人同様、作品をつくりながら彩子と共にボカンに入り、ボカンに魅了され、ボカンした俳優となった気がします。ひと仕事をやり終えた後のるみちゃんの背中は、めちゃくちゃかっこよいです。

暇塗美。難波なう。この俳優は謎です。なぜ謎かというと僕に対して「あなたは謎だ」と言ってくるからですね。そりゃそっちが謎というならこっちにとっても謎になりましょうってわけです。最短距離で答えに辿り着ける演技力は群を抜いていて、だからこそ、その答えも味わい深いかもしれないけれど、答えに向かうその様(ざま)もまた人の心を打つということを実感してもらうべく色々遠回りしてもらいました。答えになど、たどり着けなくたっていいんだよと。一番の魅力は素直さですね。技術があるのに素直でもあるってホントにものすごい武器で、素直に遠回りの世界に足を踏み入れてくれました。涼しい顔して心の内では「きーっ!!」って歯をむきながら、作品に、物語に、座組に、相手役に、演出に全力立ち向かってくれるので、彼女もまた明里ちゃん同様、作品を強化する上では欠かせないタイプの俳優だった。ただ、ひとりでに窓割って出てっちゃったりもするから首には住所書いたネームプレート下げといたほうがいいかもっす。それも引きちぎるかもだけど。褒めてます。褒めてますからね。信じないだろうなあ。

隣君鳥。中西柚貴。悪い芝居に入団して早7年が経ち、節目の度に「あの小ちゃかった柚貴ちゃんがねぇ」と子役のような扱いを受ける俳優。いつまでもそんな扱いしてちゃあダメな気もするし、本人もそれじゃあいかんと思ってるんですけども、我が子はいつまでも我が子のような感じで、結果何周もして、もう中西柚貴は中西柚貴でしかいられないって結論に至りました。それが彼女の魅力なんだと。というわけで、その魅力を存分に発揮していってもらいたいですね。柚貴ちゃんはとにかく不器用な俳優です。その不器用さは彼女の武器で、本人が笑わせようとしないところで笑わされたりもします。しゃべってない時の柚貴ちゃんにもぜひ注目してほしいです。手が変なところから出てきたりします。

馬路卍。井上メテオ。普段はアイアムアイとして伝説の盛り上げ師活動に勤しんでいるメテオくんですが、二年連続の悪い芝居出演で、アイアムアイのライブを除けば本多劇場にしか立ったことがないという、なんとも贅沢な俳優です。メテちゃんはメテちゃんにしかできない演技を持っていて、その俳優にしかできない演技を持ってるというのはめちゃくちゃすごいことです。それでいて僕の好きなタイプでもあるので、作家からしたらこんなにありがたい人はいないわけです。オーディションでも「オーディションって何か知ってる?」って言いたくなるような演技をしていました。初舞台の『今日もしんでるあいしてる』ではあまり全体のことを考えずやってた部分があったらしく、今回は全体を見ることを目標にしてるようです。群像劇においてその意識はとても重要で、野性の勘でそのことを大切にしているなら素晴らしいです。とはいえ、ガヤの声が一人だけ大きすぎて、よく注意してます。

寝呂安売。川鍋知記。オーディションで出会いました。オーディションの時は緻密な理論派に見えたのですが、稽古をすればするほどパッション系の俳優だと分かってきました。分かってくる中で一番、稽古と共にその人物像が変わっていって、寝呂安売という役の灰汁の強さもどんどん書き換えてゆきました。作家に役を変えさせるって、僕自身はとてもワクワクするし、いいことだと思ってます。うまくいかない場合の打開策として書き換えたりすることもあるっちゃありますが、川鍋くんの場合はめちゃくちゃ前向きに書き換えさせてもらいました。本筋とは全く関係ないのに笑いながら書きかえたなあ。安売ってあんな役にするつもりなかったし。最終的に普段から安売みたいな人間になっていって川鍋くんより安売と一緒に芝居をつくった感覚が残ってるのが不思議です。出会っていない俳優さんと出会って芝居をつくると、こういう予想外のことが起こるから最高だなって思います。それを一番堪能させてくれた俳優です。

井木いそぎ。采乃。彼女もオーディションで初めて出会って、これはみんなにも話してるので書いてもいいと思うんで書きますけど、実は一度書類で落ちてます。落選してしまった皆さん一人一人に手紙を書いてたので采乃ちゃんにも確か一度落選の手紙を書いたんですが、ふと書類を見直したくなって。そしたら、なんていうんですかね、「二次であたしを観た方がいいぞ」って脳に訴えかけてきたんですね。すぐに制作の阿部さんに連絡して「ごめんなさいやっぱり来れますか?」(しかも「明日来れますか?」レベルの感じだった気がする。。。すみません。。。)って聞いてもらって、これで無理だったらそういうことだなと思ったら「来れる」って返事が来て、二次で演技が少しでもダメだったら勘違いだったと思おうと見てみたらめちゃくちゃおもしろくて。これはもう出てもらわねばならぬということだと。そういうわけで出て頂きました。そんなドラマチックな経緯もあって、その魅力を存分に発揮してほしくて色々注文はつけました。やればやるほど立ち向かってくる俳優です。一つの演出オーダーに対してかかる時間は短くはないんですけど、立ち向かってくるから待ちたくなります。まだ待ってます。本番では辿り着いてくれるのか。楽しみです。(千穐楽後追記「無事辿り着いてくれました。よかった」)

異土花太陽。渡邊真砂珠。文学座の俳優です。でも文学座という肩書をいうと「あたしゃ身ひとつでここに挑んでるんだからあんま言わないでくれ」みたいな雰囲気を醸し出します。別に口にしたわけじゃありません。雰囲気を醸すんです。オーディションで出会って、とても自由な演技をする俳優だなと思って出て頂いたんですが、本人はあまりそうは思っていないみたいで。とにかく自分は不器用で不自由で常に殻を破りたいと思っている、みたいな。そんなこと全然ないんですけど、その緊張感が俳優として心地よいものを醸し出していると僕は思います。究極のところ僕は、脚本の物語を演じてもらうだけじゃ面白いと思ってないというか。それが面白いならお客さんには脚本を読んでもらえばいいし。何と言うか、脚本を面白いと思ってもらえる時って、いい意味でこれは脚本ですってことを劇場全体で共有してる気がして。そのことに僕自身が面白みを感じてないからなのかもしれません。脚本は当然あるけれど、役や物語の上に俳優が立つんじゃなく、まず俳優がいて物語や役がオマケのようにそっと添えられているような、そんな演劇を観たいんだと思います。しっかり役を演じてくれることよりも、本人のままでいながら役でもある状態をつくりたい。恐らくいつもと違う作り方の中で、たくさん悩みたくさん失敗しながら、真砂珠ちゃんは辿り着いてくれました。本番が楽しみです。

鈴川猫手。佐藤新太。座組にも物語にもいてくれると本当に助かる俳優。もちろん俳優としても面白いんですけど、なんというかチームの中で自分のポジションを見つけてそこで煌々と君臨してくれる俳優です。今回オーディションで出会って一緒につくるのは初めてなんですけど、彼が出てる芝居は観たことがあって、その時も一瞬だけ出てくる半裸のユニコーンみたいな役を、嫌われることなく見事に演じ上げてて印象に残ってました。他の役もいくつかやってた気はするけど、半裸のユニコーンみたいな役しか覚えてないっす。何だよ半裸のユニコーンって。新太くんのことを知っているスタッフさんから「新太のこと、初めてなのに分かってますね~」なんて言われたりもしましたが、分かってるもなにも「これしかないっしょ」って感じで鈴川くんをお渡ししました。これしかないは言いすぎか。でもなんせ半裸のユニコーンを嫌われることなくやれるのは、おそらく彼だけですから。彼は半裸のユニコーンです。

無本悶。池岡亮介。ただ稽古で一緒に戯れただけ。出会いはたしか『スーパーふぃクション』。今作の物語の元のひとつともなった悪い芝居過去作のひとつで、以来、悪い芝居をたくさん観てきてくれた池岡くんだからこそできた悶ちゃんでした。自らオーディションにも挑んでくれて、この役は池岡くんにしか託せなかった。心の底からありがとうと言いたい。是非、悶ちゃんを演じる今の池岡亮介を観てほしいなって思います。今、そう今です。舞台上を今に出来る俳優。そして今をただまっすぐに生きる俳優だと思います。

今回の座組は、とにかくよかったです。いつもいいんですけどね。なんつうか、いつもの良さとは違う不思議な良さがありました。よくもまあ、知らない人同士が集まってできたのに、こんなうまくいくなんてってやつ。知らない人間同士の緊張感がよかったですね。だから一つのチームになれた気がします。このまま本番まで無事たどり着きたいです。

みんなが仲良い現場は愛されますし、それはそれでもちろん素敵なんですが、やっぱりちょっとばかしの緊張感ってあった方がいいと思ってます。対話をしようと言いながら自分の注文ばかりつけあう稽古場とか、そろそろ怒っとくかって感じでピリつくことが目的になっちゃってる稽古場はバカだと思いますけど、そういう緊張感ではなく、俳優も演出家もスタッフも「お前はどう出る? 私はこう出る」の精神の元で生まれる緊張感があった方が作品は豊かになると思ってます。というか、なります。風通しがよすぎると腐りはしないんですけど望んでない風化をしてく。だったらほどよい緊張感がある方が好きですね。というわけで、3年B組金八先生みたいな演出家には死んでもなれなそうです。なりたくもないし、金八先生もちゃんと観たことはないですけど。

コンセプトはただひとつ。ボカンたち自らがスタッフワークもしているということ。その一点で全スタッフには挑んでもらいました。アプローチは物理的でも観念的でも可。そして裏テーマとしては、新作だけどどこかお客さんも一度は目にしたことがあるような、そんな空間にしたいということ。

舞台美術は、普段はボカンが住んでいる、閉鎖して崩落してしまった劇場。もう上演されることはないが、確かにそこではかつて演劇が上演されていたと思える、そんな場所。生活感と劇場空間がいっしょくたになっている場所。高くて登れない箇所は空き箱や段ボールで登り、そこかしこにどこかの舞台で使われていた物(主に悪い芝居の過去作なんですけど)が置かれている。不便そうに見えるが居心地のいい場所。背後に見える崩壊してもなお立ち続ける太陽の塔は、彼らの守り神であり、彼らが守る神でもあるような、そういうイメージ。

照明は、かつて劇場だった場所に残っていた照明機材とボカンたちが拾ってきて飾り付けた電飾が同居している怪しげなライティング空間を。ところどころには中途半端に仕込まれたままそのまま回収し忘れた、垂れた照明コード。生活感のある空間を表現しながらも、演劇としてショーアップするところはとことんわかりやすくする。実在の灯りだけではなく、ボカンの人間力が照明となって明るくなる灯りをイメージし、メインとなる色味は岡本太郎の原色の色使いの混ぜ方を目指す。赤、黄、緑、黒、白。

音楽・音響は固定概念の中で作らないことを第一に。効果音やBGMではなく、物語の中でボカンたちの耳の奥に聴こえてくる音楽を。キーとなる爆発音は、実際に鳴ったそれではなく、これもまた頭の中で聴こえた爆発音を表現。ひとつひとつが違う爆発音を目指したい。劇中歌のイメージは路上生活者の青空カラオケのような、少し古い、だが今聞けば新しい、聞いたことないのに聞いたことがあるようなメロディをイメージして作詞。

衣裳は、もらってきた服をリサイクルしたようでもあり、それが結果ニューファッションとしても存在できるような、ただの古着ではない架空の時代の架空の出で立ちを目指す。それぞれのキャラ一人一人に描かれてはいないバックボーンも踏まえて、その服を着るに至る役として説得力をどう感じさせるか。岡本太郎の色彩感覚と路上生活者の服装と悪い芝居セルフオマージュを混ぜたような。街を歩くと変だけど、ここ(劇場や物語の中)では当たり前のように着ていられる服。何がどうとは言葉では言えないけどいつもドンピシャなものを作ってきてくれるので、最後は信じて作ってもらえれば大丈夫。ラストシーンの4人は岡本太郎の絵画作品から。衣裳というよりは演劇アーマーで。

小道具は、困ったらダンボール、新聞紙を切り刻んだ紙吹雪、色付けはビニールテープやビニール紐、空き缶も使うし、ティシュや無料でもらえる旅行パンフなど、ゴミとなるモノやタダで手に入るものでアプローチする。悪い芝居メンバーの手作りで、気づけばゲストのみんなも一緒になって作ってました。ボカンとして。ラストの仮面は、岡本太郎作品と悪い芝居ロゴや悪い芝居の色使いをミックスし、これもまたメンバーの進野くんがつくってくれました。いつもお好み焼きとかアメリカンドッグとかを作ってもらってるメンバーです。彼の最高傑作だと思います。

映像はナシ。映像が必要そうなところは、すべてアナログか人力で行う。

そのほか、制作スタッフや演出部、演出助手、舞台監督、グッズ製作やホームページなど、はっきりと目に見えてはこないスタッフワークの力も合わさって『愛しのボカン』はこの世に存在することができております。

一体どんなものになるだろう。自分でもいつもわからない。これ、ほんとにわからないんですよ。こういうものにしたいってイメージはあるけれど、ここでいう〝どんなもの〟とは僕のイメージの話ではなく、お客さんの中で〝どんなもの〟になるのかということで。お客さんというのは他人なわけで、他人を完全にわかることなんて僕は出来ないと思っている方の人間で、そういうわけで〝どんなもの〟になるかなんてわからないというわけなのです。

イメージ通りに伝わってほしくないわけではない。ないのだけれど、イメージ通りに伝わるのはつまんないと思ってたりもする。もしかしたら僕は、伝わらなくてもよいとさえ思っている。他人同士のわからなさをわかりあうきっかけに自分たちが作った演劇がなったらそれだけいいわけなんです。うん、多分これだ。これが一番うれしい。わかりあうことではなく、何かこう、わかりあいたいと思えるきっかけになればいいのだ。わかりあうのは実際に会ったときでいいのだ。あなたと僕や、観た人同士が、演劇を通じてわかりあいたいと心の奥で照れくさいけれど互いに思いあっている。それがなんだか、愛おしいのだ。

と、まあ、ごちゃごちゃ書いてはみたけれど、本音の本音を言えば、そんなことさえも、僕にとってはどうだってよいのかもしれない。

どうして皆笑ってるんだろう。

どうして皆泣いているんだろう。

どうして皆絶賛しているんだろう。

どうして皆拍手しているんだろう。

こう思っていたどこかの誰かが、悪い芝居を観てこれなら拍手できると思えるような、その逆で、悪い芝居を観てこう思っちゃったどこかの誰かが、他の演劇を観て、これなら拍手できると思ってもらってもよくて。

言葉で足りるならTwitterでいい。

悪い芝居ではうまく言葉にできないものを表現したい。

こんなプロダクションノートなんて消えてしまったっていい。

結局は、インターネットに落ちている無料で読める文章だ。

電信柱に貼られているいかがわしいチラシと同じなのだ。

いや、くしゃくしゃにされて道端にポイ捨てされた、丸まった紙クズだ。

その紙クズを何らかのきっかけで拾ったあなたは、「読む」ボタンをタップまたはクリックするようにその紙クズを広げ、今、しわくちゃになったこの文章を読んでいる。

この文章を読んで、わかりあいたい気がしたなら、僕たちの間には幸いにも演劇がある。その演劇を観てくださればいい。それでもわかりあえはしなくって、もっとわかりあいたいならば、どんな手を使ってでも会おう。それでもわかりあえはしなくって、もっとわかりあいたいならば、どんな手を使ってでも一緒に暮らしましょう。それでもわかりあえはしないけれど。なんだよそれー。やんなっちゃうなー。

僕たちはわかりあうことができない。

わかってもらうことさえもできない。

わかりあったと強要しない。

強要されることもゆるしちゃいけない。

わかりあいたいと互いに告白しないまま、心のすみっこでは思いあっている。

それでいい。それだけでいいじゃないですか。

大丈夫。そんな時、僕らの間には演劇がある。

『愛しのボカン』がある。

どんな手を使ってでも観てください。配信もあります。お願いします。

スクロール